第6回 歴史・史跡散策

2010年10月16日(土)に行われた第6回鎌倉散策のレポートを

お送りします。

参加者 小山慎治(S36)、高橋迪子(S40)、国吉信男(S44)夫妻、平田幸雄(S42) 以上5名

前回に引続き、鎌倉の散策となった。天気は、曇り、午後から多少太陽が顔を出す程度で暑くも

寒くもない散策日和であった。

鎌倉駅西口に9時45分に集合。徒歩で、荏柄天神社に向かう。

途中、段葛の参道を横道に入り、以前にも訪ねた、「宇都宮辻子幕府阯」、「若宮大路幕府阯」、

「大倉幕府阯」の石碑に寄った。

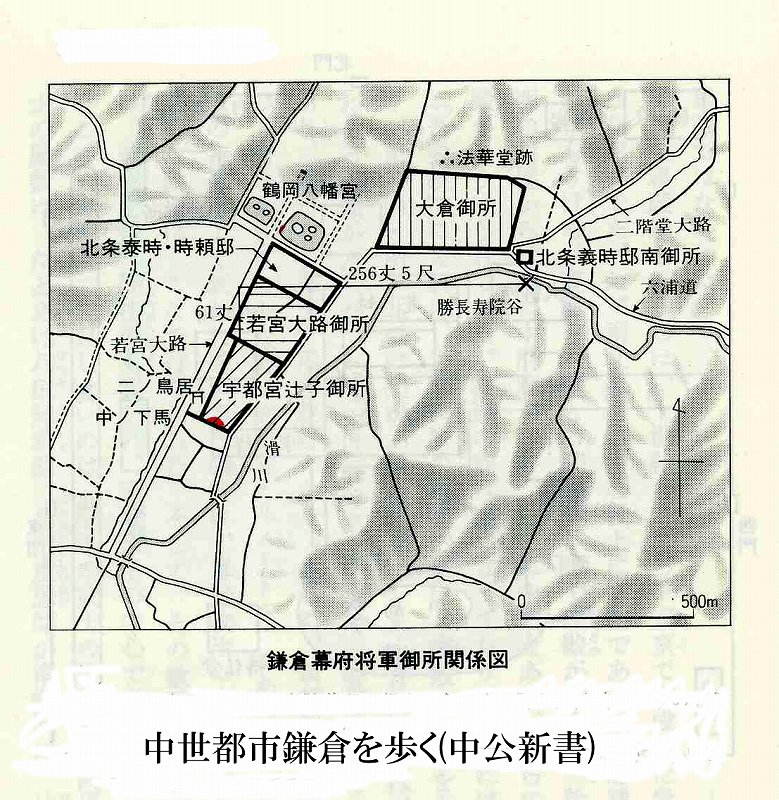

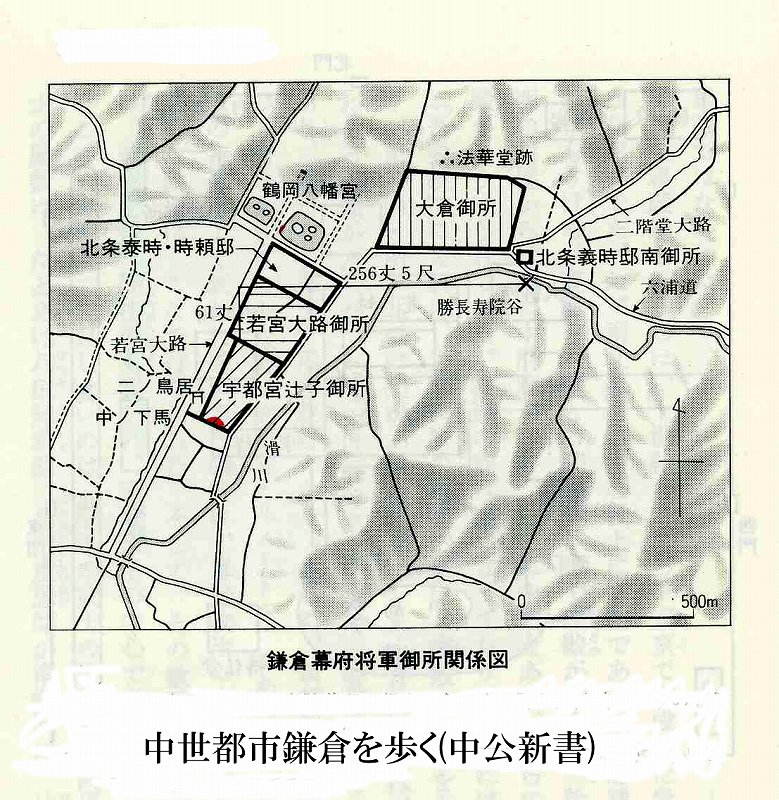

図1に示すように、鎌倉幕府が1180年に大倉御所を建ててから幕府が滅びる1333年まで、2回移転している。

(図1)

荏柄天神社では、境内入口脇にある神木の大イチョウ、清水崑の「かっぱ塚」、154人の漫画家の漫画

で飾られた「絵筆塚」などを見る。

今年の3月に八幡宮の大イチオウが倒れた今、鎌倉一の古木(推定900年)である。

鎌倉宮では、大塔宮護良(おおとうのみやもりなが)親王が幽閉されていた土牢、護良親王のゆかりの品

などを拝観。

神社の後ろの庭は、木々が茂り、訪れる人も少なく静かなたたずまいを見せていた。

歩いて数分のところに、護良親王を葬ったという理知光寺跡がある。お墓は、170段の険しい階段を登った

山頂にあり、お墓自身も扉が閉まっていて直接見ることはできない。

皆さんには、写真1の護良親王のお墓の写真を見ていただくだけで、次の永福寺(ようふくじ)跡に向かう。

(写真1)

荏柄天神社では、境内入口脇にある神木の大イチョウ、清水崑の「かっぱ塚」、154人の漫画家の漫画

で飾られた「絵筆塚」などを見る。

今年の3月に八幡宮の大イチオウが倒れた今、鎌倉一の古木(推定900年)である。

鎌倉宮では、大塔宮護良(おおとうのみやもりなが)親王が幽閉されていた土牢、護良親王のゆかりの品

などを拝観。

神社の後ろの庭は、木々が茂り、訪れる人も少なく静かなたたずまいを見せていた。

歩いて数分のところに、護良親王を葬ったという理知光寺跡がある。お墓は、170段の険しい階段を登った

山頂にあり、お墓自身も扉が閉まっていて直接見ることはできない。

皆さんには、写真1の護良親王のお墓の写真を見ていただくだけで、次の永福寺(ようふくじ)跡に向かう。

(写真1)

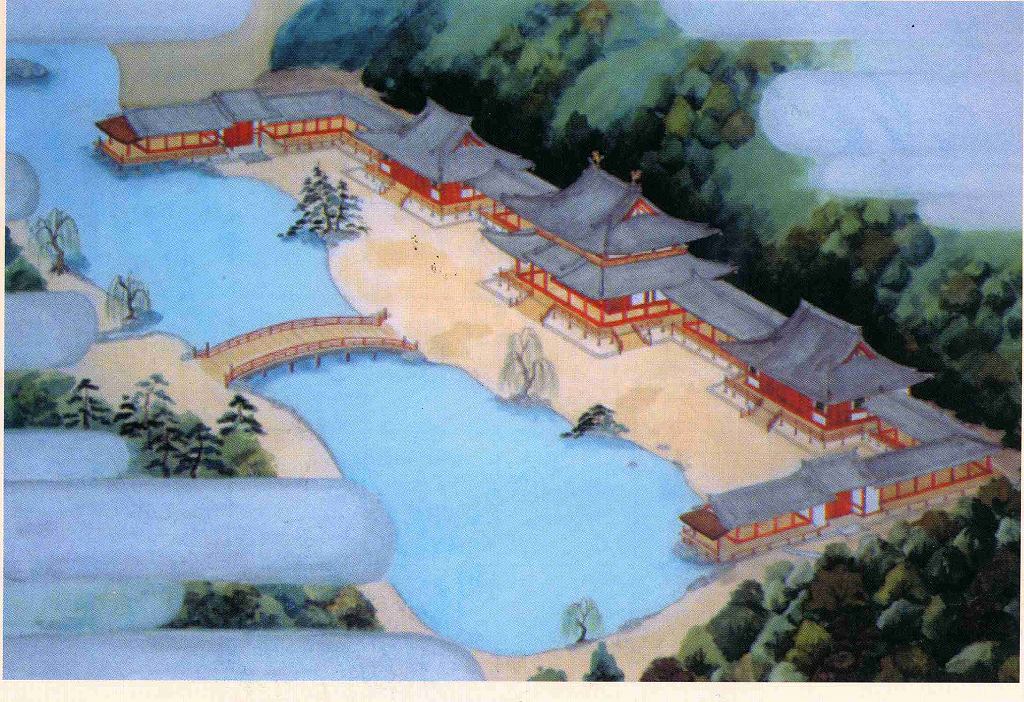

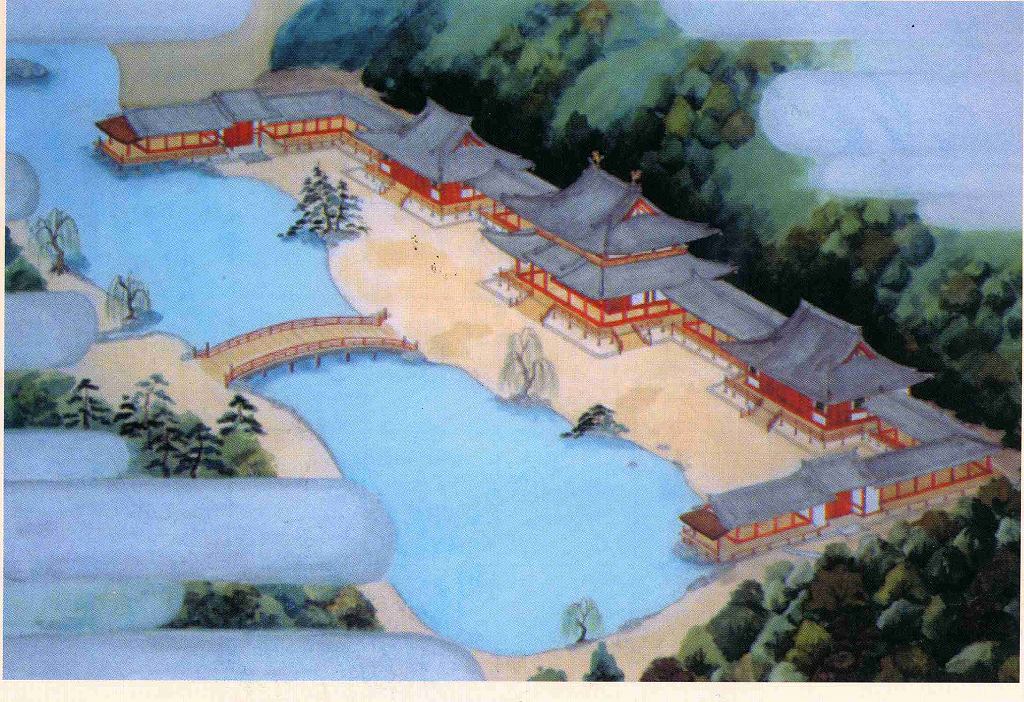

永福寺跡は、今はただの草原で何もない空き地である。昔は、図2のような鎌倉でも一番立派な寺院が

あったとは想像できない。

中央に二階堂と呼ばれた建物があったことから、このあたりを二階堂という地名がついている。

(図2)

永福寺跡は、今はただの草原で何もない空き地である。昔は、図2のような鎌倉でも一番立派な寺院が

あったとは想像できない。

中央に二階堂と呼ばれた建物があったことから、このあたりを二階堂という地名がついている。

(図2)

瑞泉寺は、境内にたくさんの梅の木、夢窓国師の禅の庭、どこも苦地蔵など見て回り、本堂のわずかに

開いた障子の隙間から釈迦如来、千手観音、夢窓国師の像を拝観できた。やはり瑞泉寺は、水仙と梅の花が

咲く冬の時期がすばらしいお寺である。

学生時代、当時の学芸学部の寮の奥にあった狭い体育館での卓球の合宿で、瑞泉寺の山門までの苦しい早朝

マラソンを思い出した。

瑞泉寺の帰り道、もみじ川沿いにある、「もみじ」で昼食。全員、炊き込みご飯とそばセットをおいしく頂いた。

次に寄ったお寺は、覚園寺(かくおんじ)である。このお寺は、必ずお寺の案内人がついて拝観しなければならない。

1時間ごとに区切られて、案内人の後をついての拝観、写真撮影禁止という制約はあるが、境内の建物、仏像、

やぐら、緑の草木に恵まれた境内は、鎌倉時代に逆戻りした感じとなる静でゆったりとしたお寺である。

写真2は、覚園寺の門前での記念写真。

(写真2)

瑞泉寺は、境内にたくさんの梅の木、夢窓国師の禅の庭、どこも苦地蔵など見て回り、本堂のわずかに

開いた障子の隙間から釈迦如来、千手観音、夢窓国師の像を拝観できた。やはり瑞泉寺は、水仙と梅の花が

咲く冬の時期がすばらしいお寺である。

学生時代、当時の学芸学部の寮の奥にあった狭い体育館での卓球の合宿で、瑞泉寺の山門までの苦しい早朝

マラソンを思い出した。

瑞泉寺の帰り道、もみじ川沿いにある、「もみじ」で昼食。全員、炊き込みご飯とそばセットをおいしく頂いた。

次に寄ったお寺は、覚園寺(かくおんじ)である。このお寺は、必ずお寺の案内人がついて拝観しなければならない。

1時間ごとに区切られて、案内人の後をついての拝観、写真撮影禁止という制約はあるが、境内の建物、仏像、

やぐら、緑の草木に恵まれた境内は、鎌倉時代に逆戻りした感じとなる静でゆったりとしたお寺である。

写真2は、覚園寺の門前での記念写真。

(写真2)

帰りは、バスで大塔宮から鎌倉駅まで一気に戻る。

ついでに鎌倉駅西口広場にあるランクトン・ウオーナー博士の記念レリーフを見た(写真3)。

この記念碑は、第二次大戦の時に、京都、奈良、鎌倉などの古都、その他の芸術邸歴史的建造物には

爆撃を中止するよう強く訴えたということで、歴史と文化の保護に示した強い意志を永く伝え、学ぶために

1987年に建てられた。しかし、その意味を知る人は少ない。

(写真3)

帰りは、バスで大塔宮から鎌倉駅まで一気に戻る。

ついでに鎌倉駅西口広場にあるランクトン・ウオーナー博士の記念レリーフを見た(写真3)。

この記念碑は、第二次大戦の時に、京都、奈良、鎌倉などの古都、その他の芸術邸歴史的建造物には

爆撃を中止するよう強く訴えたということで、歴史と文化の保護に示した強い意志を永く伝え、学ぶために

1987年に建てられた。しかし、その意味を知る人は少ない。

(写真3)

最後に裏駅の御成通りの喫茶店で一休み、楽しい会話の後に解散となった。

下記は、当日配布した資料です。参加できなかった方も参考にして個人で散策していただければ幸いです。

平田

最後に裏駅の御成通りの喫茶店で一休み、楽しい会話の後に解散となった。

下記は、当日配布した資料です。参加できなかった方も参考にして個人で散策していただければ幸いです。

平田

『第6回卓和会歴史・史跡散策』当日配布資料

●第6回卓和会歴史・史跡散策 配布資料

荏柄天神社では、境内入口脇にある神木の大イチョウ、清水崑の「かっぱ塚」、154人の漫画家の漫画

で飾られた「絵筆塚」などを見る。

今年の3月に八幡宮の大イチオウが倒れた今、鎌倉一の古木(推定900年)である。

鎌倉宮では、大塔宮護良(おおとうのみやもりなが)親王が幽閉されていた土牢、護良親王のゆかりの品

などを拝観。

神社の後ろの庭は、木々が茂り、訪れる人も少なく静かなたたずまいを見せていた。

歩いて数分のところに、護良親王を葬ったという理知光寺跡がある。お墓は、170段の険しい階段を登った

山頂にあり、お墓自身も扉が閉まっていて直接見ることはできない。

皆さんには、写真1の護良親王のお墓の写真を見ていただくだけで、次の永福寺(ようふくじ)跡に向かう。

(写真1)

荏柄天神社では、境内入口脇にある神木の大イチョウ、清水崑の「かっぱ塚」、154人の漫画家の漫画

で飾られた「絵筆塚」などを見る。

今年の3月に八幡宮の大イチオウが倒れた今、鎌倉一の古木(推定900年)である。

鎌倉宮では、大塔宮護良(おおとうのみやもりなが)親王が幽閉されていた土牢、護良親王のゆかりの品

などを拝観。

神社の後ろの庭は、木々が茂り、訪れる人も少なく静かなたたずまいを見せていた。

歩いて数分のところに、護良親王を葬ったという理知光寺跡がある。お墓は、170段の険しい階段を登った

山頂にあり、お墓自身も扉が閉まっていて直接見ることはできない。

皆さんには、写真1の護良親王のお墓の写真を見ていただくだけで、次の永福寺(ようふくじ)跡に向かう。

(写真1)

永福寺跡は、今はただの草原で何もない空き地である。昔は、図2のような鎌倉でも一番立派な寺院が

あったとは想像できない。

中央に二階堂と呼ばれた建物があったことから、このあたりを二階堂という地名がついている。

(図2)

永福寺跡は、今はただの草原で何もない空き地である。昔は、図2のような鎌倉でも一番立派な寺院が

あったとは想像できない。

中央に二階堂と呼ばれた建物があったことから、このあたりを二階堂という地名がついている。

(図2)

瑞泉寺は、境内にたくさんの梅の木、夢窓国師の禅の庭、どこも苦地蔵など見て回り、本堂のわずかに

開いた障子の隙間から釈迦如来、千手観音、夢窓国師の像を拝観できた。やはり瑞泉寺は、水仙と梅の花が

咲く冬の時期がすばらしいお寺である。

学生時代、当時の学芸学部の寮の奥にあった狭い体育館での卓球の合宿で、瑞泉寺の山門までの苦しい早朝

マラソンを思い出した。

瑞泉寺の帰り道、もみじ川沿いにある、「もみじ」で昼食。全員、炊き込みご飯とそばセットをおいしく頂いた。

次に寄ったお寺は、覚園寺(かくおんじ)である。このお寺は、必ずお寺の案内人がついて拝観しなければならない。

1時間ごとに区切られて、案内人の後をついての拝観、写真撮影禁止という制約はあるが、境内の建物、仏像、

やぐら、緑の草木に恵まれた境内は、鎌倉時代に逆戻りした感じとなる静でゆったりとしたお寺である。

写真2は、覚園寺の門前での記念写真。

(写真2)

瑞泉寺は、境内にたくさんの梅の木、夢窓国師の禅の庭、どこも苦地蔵など見て回り、本堂のわずかに

開いた障子の隙間から釈迦如来、千手観音、夢窓国師の像を拝観できた。やはり瑞泉寺は、水仙と梅の花が

咲く冬の時期がすばらしいお寺である。

学生時代、当時の学芸学部の寮の奥にあった狭い体育館での卓球の合宿で、瑞泉寺の山門までの苦しい早朝

マラソンを思い出した。

瑞泉寺の帰り道、もみじ川沿いにある、「もみじ」で昼食。全員、炊き込みご飯とそばセットをおいしく頂いた。

次に寄ったお寺は、覚園寺(かくおんじ)である。このお寺は、必ずお寺の案内人がついて拝観しなければならない。

1時間ごとに区切られて、案内人の後をついての拝観、写真撮影禁止という制約はあるが、境内の建物、仏像、

やぐら、緑の草木に恵まれた境内は、鎌倉時代に逆戻りした感じとなる静でゆったりとしたお寺である。

写真2は、覚園寺の門前での記念写真。

(写真2)

帰りは、バスで大塔宮から鎌倉駅まで一気に戻る。

ついでに鎌倉駅西口広場にあるランクトン・ウオーナー博士の記念レリーフを見た(写真3)。

この記念碑は、第二次大戦の時に、京都、奈良、鎌倉などの古都、その他の芸術邸歴史的建造物には

爆撃を中止するよう強く訴えたということで、歴史と文化の保護に示した強い意志を永く伝え、学ぶために

1987年に建てられた。しかし、その意味を知る人は少ない。

(写真3)

帰りは、バスで大塔宮から鎌倉駅まで一気に戻る。

ついでに鎌倉駅西口広場にあるランクトン・ウオーナー博士の記念レリーフを見た(写真3)。

この記念碑は、第二次大戦の時に、京都、奈良、鎌倉などの古都、その他の芸術邸歴史的建造物には

爆撃を中止するよう強く訴えたということで、歴史と文化の保護に示した強い意志を永く伝え、学ぶために

1987年に建てられた。しかし、その意味を知る人は少ない。

(写真3)

最後に裏駅の御成通りの喫茶店で一休み、楽しい会話の後に解散となった。

下記は、当日配布した資料です。参加できなかった方も参考にして個人で散策していただければ幸いです。

平田

最後に裏駅の御成通りの喫茶店で一休み、楽しい会話の後に解散となった。

下記は、当日配布した資料です。参加できなかった方も参考にして個人で散策していただければ幸いです。

平田